1. 서론

수년 전 해외연수 프로그램에 선정되어 동료들과 유럽 탐방을 할 기회가 있었다. 체코를 주 거점으로 핀란드, 오스트리아, 독일의 지역문화를 경험할 수 있었는데 그중 체코 프라하의 번화가에 어느 작은 공연장에서 파이프오르간과 현악 4중주의 협연을 감상한 적이 있었다. 우리나라로 치면 조금 큰 성당 같은 그곳은 공간의 울림은 다소 있었지만, 깊고 선명한 잔향음이 연주를 더욱 조화롭게 해주었고 음악적으로 들리게 해주었던 공간이었다. 어느 날 떠오른 그때의 기억에 다시 그 공간의 특성을 느껴볼 수 있을까 생각이 들어 IR 데이터(Impulse Response Data)나 실내 음향 평가파라미터 데이터를 찾아본 적이 있었는데 아쉬움으로 끝나고 말았다.

이처럼 어떤 공간에 대해 음향 상태를 알고자 할 때에는 그곳을 직접 방문하는 것 이외에도 지난 SSM Vol. 10의 ‘공간을 연출하다 1‘에서 다루었던 콘볼루션 리버브의 IR 데이터로 확인할 수도 있고 건축 음향으로 측정한 실내 음향 평가 파라미터의 데이터로 공간의 특성을 파악할 수도 있다. 이번엔 그 두 번째인 공간에 대한 음향 특성인 실내 음향 평가 파라미터에 대해서 알아보고자 한다.

2. 실내음향 평가 파라미터

실내의 음향 상태를 파악하기 위한 분석 파라미터로 크게 시간 파라미터(RT, D50, C80, IDT)와 공간 파라미터(LE, S, RR, IACC)로 나눌 수 있고 명료도의 척도로 D50, SN 비, Strength, Alcons, RASTI로 분류할 수 있다. 이는 공간의 실내음향 성능을 평가하는 지표이지만 IR 데이터를 이용하여 공간을 캡처하는 IR 리버브의 파라미터를 통해서도 이 지표를 자유롭게 조절하여 새롭게 공간을 연출할 수 있다.

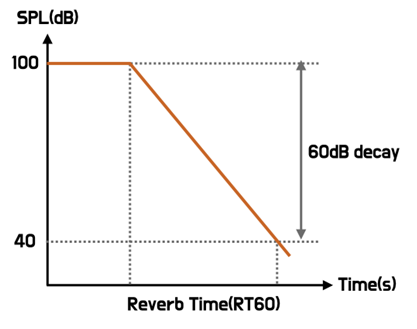

▪잔향시간(RT : Reverberation Time)

– 반사음 중 잔향음이 유지되는 시간으로 실내 음향 특성을 나타내는 가장 기본적인 물리량이다. 음이 끝나고 레벨이 –60dB까지 감소하기까지의 시간인 RT 60으로 측정한다.

단, RT의 시작이 0dB일 때 SNR이 높을 수 있고 음압이 불안정할 수 있으므로 잔향음이 시작되는 초기의 레벨은 0dB이 아니라 -5dB부터 정의한 후 –65dB까지 측정한다.

EDT1) : 0 ~ -10dB까지의 감쇠 시간 x 6

RT 60 : -52) ~ -65dB까지의 감쇠 시간

RT 30 : -5 ~ -35dB까지의 감쇠 시간 x 2

RT 20 : -5 ~ -25dB까지의 감쇠 시간 x 3

그러나 음원의 음압이 -60dB까지 감쇠할 만큼 아주 크지 않거나 주변의 소음이 높아서 -60dB까지 측정하기 어려울 때 위와 같이 -30dB, -20dB을 측정해서 각각 2배와 3배의 시간을 적용한다. 이때에도 마찬가지로 –5dB부터 측정한다.

이때 RT 30, RT 20에 주의해야 할 것은 아래 [그림 2]의 3가지의 그림처럼 동일한 RT 60라도 EDT에 따라 잔향감이 다르게 느껴진다. A는 균일하게 줄어드는 경우이고 B는 EDT가 길게 지속되므로 직접음과 초기반사음을 흐리게 하고 서로 섞이게 된다. 명료도가 떨어진다. C는 EDT가 짧아 직접음과 초기반사음의 명료도를 높여준다. 따라서 RT 30, RT 20을 RT 60으로 대체하여 측정할 땐 이 점을 유의해야 한다.

1) EDT는 초기 감쇠 특성을 파악하기 위해 측정한다.(Early Decay Time, T10). 10dB 감쇠 시간의 6배.

2) 0dB일 때 레벨이 불안정할 수도 있고 SN 비가 상대적으로 높을 수 있으므로 ISO 3382 기준에 따라 –5dB부터 측정한다.

▪초기감쇠시간(EDT : Early Decay Time)

– 0 ~ -10dB의 초기 감쇠 부분으로부터 구한 잔향시간에서 6배를 곱하여 구한다. 완전 확산 음장일 땐 RT와 일치하지만, 일반적으로는 RT보다 작다.

EDT = (t-10dB – t0dB) x 6

▪초기지연시간(IDT : Initial Delay Time)

– 직접음에 대한 초기 반사음의 지연시간으로 공간의 친밀감(intimacy)을 나타내는 물리량이다. Beranek은 20ms 이하의 초기 반사음이 친밀감을 준다고 하였고3) Barron은 10~80ms의 초기 반사음은 직접음을 보강하고 주관적 확산감을 높여준다고 하였다.

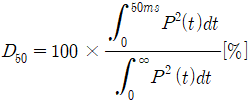

▪음성명료도(D50 : Definition)

– 직접음과 간접음(반사음)의 비율(%). Haas연구 결과에 따르면 50ms까지의 초기 반사음은 직접음의 크기를 보강하고 명료도를 높여준다. D값이 크면 간접음보다 직접음의 비율이 크다는 의미이므로 명료도가 높아지고, 작으면 반대인 경우로 명료도가 낮아지며 울림이 많아진다. 회화나 연극의 다목적홀은 55~60%, 음악홀은 30~40%가 적합하다.

▪자음손실율(%Alcons : Articulation Loss Consonants)

– 단음절의 명료도를 나타내는 지수. 단음절의 단어를 정확히 알아듣는 비율을 나타내는 것으로 백분율의 %로 나타낸다. 0.00%는 자음 손실이 없다는 의미이다.

3) Beranek은 짧은 초기 지연 시간이 품질에 중요한 요소라고 하였고 ITDG(InitialTime Delay Gap)을 정의하였고 ITDG가 20ms 이하일 때 친밀감이 있다고 하였다. 여기에서 친밀감이란 작은 크기의 공연 공간에서 거기에 존재하는 것 같은 사운드 필드의 느낌을 의미한다. ITDG가 긴 경우 경기장 같은 멀리 떨어진 소리처럼 친밀하지 않다고 하였다. ,Leo Beranek, Music, Acoustics, and Architecture

▪음성전달지수(STI : Speech Transmission Index, RASTI)

– 음성 메시지의 명료도를 평가하는 척도로 얼마나 잘 알아듣는 지를 5단계로 평가한다.

| STI | 평가 |

| 0 ~ 0.30 | Bad(전혀 알아듣지 못한다) |

| 0.30 ~ 0.45 | Poor(잘 알아듣지 못한다) |

| 0.45 ~ 0.60 | Fair(노력하면 들을 수 있다) |

| 0.60 ~ 0.75 | Good(잘 들린다) |

| 0.75 ~ 1 | Excellent(아주 편안하게 들을 수 있다) |

▪음악명료도(C80 : Clarity Index)

– D50은 음성명료도를 나타내는 지표로 50ms까지의 직접음과 간접음의 비율인 데 반해 이 지표는 80ms까지의 초기 에너지 대 후 에너지의 비율로 음악의 명료도를 나타낸다.

-2 ~ 0dB : 오르간 음악, 로맨틱한 음악에 적합

-2 ~ +2dB : 클래식음악, 합창음악, 전통교회음악에 적합

-4 ~ +4dB : 대중음악, 포크음악, CCM, 재즈에 적합

-4 ~ +6dB : 록, 락앤론 빠르고 강렬한 음악에 적합

▪양이상관함수(IACC : Inter-Aural Cross Correlation)

– 청취자의 두 귀에 도달하는 음의 상관관계를 나타낸다. 이 파라미터는 주관적 확산감 또는 공간감과 관계가 있다. 양쪽 귀의 음이 완전 같으면 1이고 완전히 다르면 0이다. 값이 작을수록 심리적인 확산감과 공간감이 커진다. 이후에 다룰 IR 리버브의 파라미터 중 De correlation과 관련이 있다.

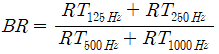

▪저음비율(BR : Bass Ratio)

– 중고음 대비 저음의 잔향시간에 따라 소리의 따뜻함(Warmth)에 차이가 생긴다. 이 지표의 값이 1 이상이면 따뜻하며 밸런스감이 좋아 포근함을 느낄 수 있으며 1 이하이거나 작을 경우 거칠고 과도하게 밝은 소리가 된다.

▪시간중심(Ts : Center Time)

– 시간에 따른 음압의 감쇠 곡선에서 무게 중심

▪측면반사음(LR : Lateral Reflection)

– Left와 Right 측면(3시, 9시 방향)으로부터 반사되어 들어오는 초기 반사음, 즉 수평성분은 음원의 공간감(Spaciousness)을 넓혀 소리에 둘러싸인 것 같은 느낌을 준다.

▪측면반사음비율(LF, LEF : Lateral Energy Fraction)

– 1장의 그림 2와 같이 전방위로 도달하는 직접음의 에너지 대비 측면 반사음의 비율(%)이다. LR에서 알 수 있듯이 측면반사음은 공간감과 풍부함을 넓혀주기 때문에 이 비율이 높으면 공간감, 확산감이 좋아진다. 반대로 이 비율이 낮으면 측면반사음에 상대적으로 부족해서 빈약하고 공허하게 들릴 수 있다. 일반적인 콘서트홀은 0.2 이상이 이상적인 수치이다.

| 구분 | 성능 평가지표 |

| 잔향지표 | T30, EDT, IDT, Ts, BR |

| 명료도지표 | D50, C80, RaSTI(STI), Alcons |

| 음향(레벨)지표 | G |

| 공간감지표 | LE, LFC, IACC |

| 무대지표 | ST1(Stage Support), Cs(Stage Clarity) |

| ISO3382 규격 | T30, D50, C80, RaSTI, IACC |

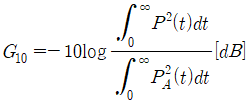

▪음의 절대 크기(G10 : Total Energy Level)5)

– 자유음장 내의 음원으로부터 10m 지점에서의 절대 음압 레벨과 특정 실내 공간의 지점에서 측정한 음압 레벨의 비이다.

P2A(t) : 무지향성 음원을 자유음장에 설치했을 때 10m위치에서의 음압

P2(t) : 같은 음원을 실내공간에 설치했을 때 측정위치에서의 음압

4) 이수용, 정주현, 성재훈, 무대음향, (주)교보문고(2023.12.01), P.338

5) 이수용, 정주현, 성재훈, 무대음향, (주)교보문고(2023.12.01), P.344

▪최적 잔향시간

– 직접음과 잔향음의 레벨이다.

| 공간 종류 | 체적(㎥) | 임계거리(m) | 권장 잔향시간(s) |

| 레코딩 스튜디오 | 50 이상 | 1.5 | 0.3 |

| 교실 | 200 이상 | 2 | 0.4 ~ 0.6 |

| 사무실 | 1,000 이상 | 3.5 | 0.5 ~ 1.1 |

| 강의실 | 5,000 이상 | 6 | 1.0 ~ 1.5 |

| 오케스트라 콘서트홀 | 20,000 이상 | 11 | 1.4 ~ 2.0 |

| 교회음악 | 20,000 이상 | 11 이상 | 2 ~ 10 |

3. 실내음향 분석

지금까지 알아본 실내음향 평가 파라미터를 통해 측정 데이터로 그 공간의 음향 특성을 파악할 수 있다. 다음은 무대음향협회에서 발행하는 무대음향 매거진 SSM(Stage Sound Magazine)의 건축음향 측정 데이터를 사례로 공간의 음향 특성을 이해해 본다.

※ 부천아트센터 음향 측정 분석 사례(Large format 기준)

| 주관적 설명 | 파라미터 | Large format | Recital format |

| 잔향시간 | EDT(s)@500Hz | 2.33 | 2.32 |

| T30(s)@500Hz | 2.48 | 2.64 | |

| BR | 1.09 | 1.06 | |

| 명료도 | Ts(ms) | 142.36 | 144.70 |

| C80(dB) | -0.02 | -0.21 | |

| D50(%) | 36.37 | 26.21 | |

| STI | 0.48 | 0.47 | |

| 공간감 | LF | 0.42 | 0.31 |

| 무대모니터 환경경 | ST1 | -13.08 | -12.39 |

| ST2 | -11.42 | -10.88 |

▪잔향시간 평가

– 표 4의 데이터에 의하면 RT는 2.48초로 표 3에 따라 파이프 오르간이 설치된 콘서트홀로 적합하다. EDT는 2.35초, T30은 2.48초로 EDT가 일반적인 RT보다 작은 값이므로 이상적이라고 할 수 있다. BR은 1.09로 저음(125Hz, 250Hz)과 중고음(500Hz, 1,000Hz)의 밸런스가 좋으며 1을 살짝 상회하는 값이므로 포근하면서도 밝은 소리에 부족함이 없다고 할 수 있다.

▪명료도 평가

– 명료도를 나타내는 C80은 -0.02 dB로 오르간 음악, 로맨틱한 음악에 적합한 –2~0dB의 내에 있으며 음성명료도 D50은 36.37%이므로 음악홀로서 적합한 30~40% 내에 있어 적절한 울림과 명료도를 들려준다고 볼 수 있다. 음성전달지수 STI는 0.48로 음성 전달보다 잔향이 적절한 콘서트홀로 적합한 값이다.

▪공간감 평가

– LF는 직접음 대비 측면 반사음의 비율을 나타내는 지수로 0.42는 공간감과 확산감이 좋다고 할 수 있다. 참고로 콘서트홀은 LF 0.2 이상이 이상적인 값이다.

6) 성재훈, 우성민, 안상룡, SSM vol. 10, (사)무대음향협회(2024.04), P.134

▪무대모니터 평가

– 무대모니터 환경지수 ST1은 무대에서 연주자끼리 연주 소리를 듣는 능력을 위한 척도이며 ST2는 무대에서 실내 잔향음이 연주자에게 미치는 정도를 측정하는 척도이다. ST 파라미터의 주파수 범위는 옥타브 밴드 250Hz, 2,000Hz이며, ISO 3382-1에 의하면 이 수치의 적합한 범위는 –24dB < ST < -8dB이므로 콘서트홀의 권장값 내에 있다. 7)

이와 같이 측정된 실내음향 평가 파라미터를 분석하면 그 공간의 음향 특성을 알 수 있다.

4. 맺음말

지금까지 대략적인 실내 음향 평가 파라미터와 공간의 특성을 분석하는 것에 대해서 알아보았다. 앞서 언급한 것처럼 콘볼루션 리버브가 개발되어서 공간 특성을 분석한 IR 데이터와 이번에 다룬 실내 음향 평가 파라미터의 데이터로 건축음향 시뮬레이션으로 그 특성을 언제든 재현할 수 있고 응용하여 활용할 수도 있다. 무대음향협회에서는 정기적으로 국내 공연장의 음향 특성을 분석하고 이를 SSM에 공개하고 있다. 실제 공연을 감상하면서 느꼈던 공연장의 음향 특성과 이번에 다룬 실내 음향 측정 파라미터로 분석해 본 결과를 비교해 보는 것도 건축음향과 파라미터를 이해하는 데 도움이 될 것이다.

7) 성재훈, 우성민, 안상룡, SSM vol. 10, (사)무대음향협회(2024.04), P.132

- 참고자료

- 강성훈, 음향기술총론, 사운드미디어(2022.4)

- 강성훈, 음향시스템의 기초, 사운드미디어(2011.2)

- 강성훈, 음향시스템의 튜닝과 측정, 사운드미디어(2015.12)

- 박영철, 무대음향개론, 예영커뮤니케이션(2006.05)

- 이수용, 정주현, 성재훈, 무대음향, (주)교보문고(2023.12.01.)

- 성재훈, 우성민, 안상룡, 건축음향 측정 분석, 부천아트센터 I, (사)무대음향협회(2024.04), SSM vol.10

![협력사 탐방 #1 [(주)사운드 솔루션]](https://www.stagesoundkorea.com/wp-content/uploads/2025/04/SSM-14-스페셜리포트-사운드솔루션-1-300x200.jpeg)

![공연장 리모델링 사례 [서초문화예술회관]](https://www.stagesoundkorea.com/wp-content/uploads/2025/04/SSM-14-스페셜리포트-서초문예-1-300x200.jpg)